- Deckblatt

-

Editorial

-

Was ist das: Intelligenz, Formen und Künste?

| | | -

Praefrontal

-

Vorhang auf!

beleuchtet Aristoteles’ Mimesis und unsere Lust an Kino und Theater -

Künstliche Kreativität

diskutiert unser Verhältnis zu Computerprogrammen, die Neues schaffen -

Die Formlosigkeit der Selbstverständlichkeit

legt dar, weshalb wir das vermeintlich Selbstverständliche nicht identifizieren können

-

Vorhang auf!

- Internationale Perspektiven

- Vom Wesen der Dinge

- In die Werkstatt

- Die Maschine

- Literatur

- Neue Wege

Künstliche Kreativität

Über eine vermeintlich menschliche Domäne im Zeitalter der Digitalisierung

Glaubt man aktuellen Medienberichten, so wird uns die als Industrie 4.0 bezeichnete Umstellung der industriellen Produktion entweder mehr als fünf Millionen Jobs kosten

1 oder Hunderttausende neue Jobs

2 schaffen. Beide Angaben sind die Ergebnisse von Ausgleichsrechnungen. Die beiden Studien3,4, auf die sich die Medienberichte beziehen, sind sich also darin einig, dass Industrie 4.0 sowohl Jobs vernichten, als auch schaffen wird.

Die Analyse davon, was es bedeutet, dass diese (und andere) Berichte sich quantitativ so stark unterscheiden, bleibt dem Leser überlassen. Hier soll es darum gehen, welche Jobs in der Industrie 4.0 nicht mehr gebraucht werden. Die meisten Analysen sind sich hier ebenso einig: bei den Arbeitsplätzen, die wegfallen werden, handele es sich um einfache manuelle Jobs

5. Wird sich der Mensch also in Tätigkeitsfeldern behaupten können, die seinen Intellekt erfordern, etwa weil intelligente Lösungen oder kreative Leistungen vonnöten sind, und nicht tumbe Repetition und Zuarbeit? Soll letzteres die Domäne der Maschinen sein, die, aller Euphorie und allem trügerischen Anschein zum Trotz zu intelligentem Verhalten nicht in der Lage sind?

Intelligenz und Kreativität sind freilich große Worte, und sicher nicht inhaltsleer, aber was genau mit ihnen gemeint sein soll, ist schwer zu sagen. Für beide sind die Definitionen so zahlreich wie verschieden und umstritten. Wir wollen die Intelligenz hier beiseite lassen, weil bereits zu oft Aufgaben, die angeblich Intelligenz in einem Maße erforderten, welches Maschinen nie erreichen würden, einige Jahre oder Jahrzehnte später von Maschinen kompetent durchgeführt wurden: vom Rechnen, über Schach und Sprechen, bis aktuell zum autonomem Fahren und dem Brettspiel Go. Wenn künstliche Intelligenz

oder intelligente Systeme

an Universitäten gelehrt werden, lässt sich schwerlich argumentieren, dass Maschinen in gar keinem Sinn Intelligenz besäßen. Auch eine Schranke, eine Art maximale Maschinen zugängliche Intelligenz, erscheint wenig plausibel, weil sich alle bisherigen Vorschläge für solch eine Schranke als kurzlebig erwiesen haben. (Derartige Schranken vorzuschlagen scheint auch wenig angemessen, wenn weiterhin umstritten ist, wie Intelligenz eigentlich zu messen wäre und welche Bedeutung Werte wie der IQ haben.)

Wenden wir uns also der Kreativität zu: Auch hier ist nicht klar, was das Wort eigentlich bedeuten soll. Der Duden definiert Kreativität mit schöpferische Kraft, kreatives Vermögen

und schöpferisch wiederum mit etwas Bedeutendes schaffend, hervorbringend, gestaltend; kreativ

. Aus diesen Definitionen – obwohl verdächtig zirkulär – geht zumindest einerseits hervor, dass Kreativität etwas Wichtiges und Großes ist (schöpfen

, Bedeutendes schaffen

). Folgerichtig haben praktisch alle Disziplinen etwas zur Diskussion über die Kreativität beizutragen, von der Philosophie über die Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften bis hin zur Kunst.

Zum anderen ziehen diese Definitionen eine vermeintlich wichtige Grenze: Selbst stumpfsinnige Tätigkeiten können schließlich etwas schaffen. Ein Roboter der tagein, tagaus die immer gleiche Schraube in das immer gleiche Bauteil schraubt, schafft durchaus etwas. Das Ergebnis solcher Tätigkeiten ist aber anscheinend nichts Bedeutendes

, der Roboter schöpft und gestaltet nicht, er bringt nichts hervor. Er ist programmiert zu tun, was er tut und in diesem Programm ist jedes Ergebnis seiner Handlungen bereits angelegt. Er kann nichts hervorbringen, sondern nur wiedergeben; er kann ein potentielles Ergebnis verwirklichen, aber das Potential muss bereits anderweitig vorgegeben sein. Nicht auf solche Vorgaben angewiesen zu sein, ist einer der Kerninhalte der Kreativität: Kreative Menschen sehen neue Potentiale (in Dingen, Situationen, etc.), die vorher nicht bekannt waren; sie haben Eingebungen und geniale Einfälle, weil sie sich von bekannten Mustern lösen und neue stricken können – Kreativität wird oft auch als divergentes Denken

bezeichnet. Das klassische Bild von Computern ist, dass sie grundsätzlich nicht denken und schon gar nicht divergent denken können.

Angesichts dieser Wichtigkeit, die der Kreativität zugemessen wird, und ihrer Bedeutung als Demarkationslinie zwischen (menschlichem) Intellekt und (maschinellem) Programm mag es überraschen, dass Kreativität eine vergleichsweise neue Eigenschaft ist*: In der griechischen Antike wurden sogar Maler oder Bildhauer nicht als kreativ tätig betrachtet. Platon erklärt im zehnten Buch seiner Politeia ausführlich, dass solche Künstler nur Ideen abbilden können (oder sogar nur die Ideen von Ideen), aber eben nicht neue Ideen schaffen können.6 Das Potential für alles was ein Bildhauer fertigen könnte sei bereits von Gott geschaffen – der Künstler kann es nur verwirklichen. Aus heutiger Sicht mag das abwertend klingen, aber so ist es nicht unbedingt gemeint. Platon betrachtete die Natur und ihre Zusammenhänge als perfekt. Ein guter Künstler sollte daher nach nichts anderem streben als diese Perfektion abzubilden. Jede Abweichung von diesem Ziel würde zwingendermaßen zu etwas Schlechterem als einer möglichst guten Abbildung von Perfektion führen.

Dieser logische Schluss galt natürlich auch für alle anderen Versuche die Natur zu fassen: Moderne Physiker sind eine Gruppe von Menschen, deren beste Vertreter fast schon prototypische Genies sind. Manche Leute sagen jemand sei ein Einstein

oder ein Stephen Hawking

, wenn sie zum Ausdruck bringen wollen, dass diese Person besonders intelligent, kreativ, eben genial, ist. Physik ist einem heutzutage gängigen Verständnis nach (ähnlich der antiken Kunst) der Versuch, die Welt abzubilden – in Formeln statt Statuen. Das Ziel ist die möglichst gute Abbildung und nicht Neuschaffung. In Platons Sinne ist so jemand nicht kreativ, er oder sie entdeckt lediglich, in einem zutiefst unkreativen Akt, bestehende Zusammenhänge – gleichsam wie Christoph Kolumbus Amerika „entdeckte“.

Auch aus moderner Sicht sind Wissenschaften wie die Physik ein sehr interessantes Feld für Kreativität: Maler oder Dichter können etwas kreieren – und sie wären schlechte (bzw. gar keine „echten“) Maler oder Dichter, wenn sie das nicht täten. Physiker können aber auch in unserem heutigen Sinne Zusammenhänge nur entdecken und würden sich akademisch fehlverhalten, wenn sie Zusammenhänge kreieren würden, wo (vorher) gar keine waren. Wo sitzt hier also die Kreativität? Zum Beispiel im Prozess: Man kann einen mathematischen Beweis nur finden, aber der Weg zu diesem Fund kann zahlreich an kreativen Geniestreichen sein. Das Kreative ist nicht der Zusammenhang an sich, der möglicherweise schon lange vermutet und von vielen Menschen zu beweisen versucht wurde, das Kreative ist der Gedankengang, der so sehr von allen vorherigen und näher liegenden Versuchen divergiert und doch (oder vielleicht gerade deshalb) zum Ziel führt.

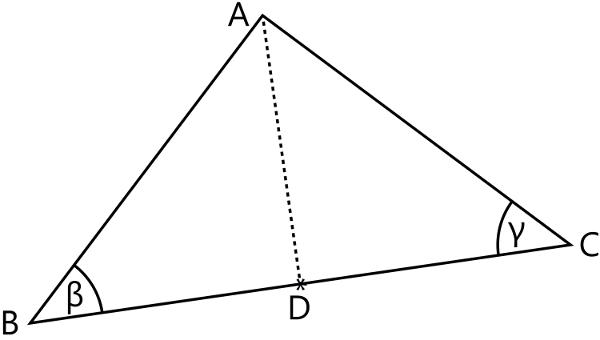

Ein Beweis kann deshalb auch kreativ sein, wenn der bewiesene Zusammenhang schon längst bekannt und durch einen anderen Beweis gesichert ist. Das Geniale ist nicht das Ziel des Weges, sondern der Weg selbst – und deshalb kann auch das Finden eines neuen Weges zum selben Ziel kreativ sein, sogar das Finden eines einstmals bekannten und zwischenzeitlich wieder vergessenen Weges. Der Autor Douglas R. Hofstadter erzählt in seinem Buch Gödel, Escher, Bach von folgendem Beispiel, dem Beweis der Pons Asinorum.7 Gegeben sei das Dreieck ΔABC, von dem wir wissen, dass AB = AC, die Strecken sind also gleich lang. Wir wollen beweisen, dass deshalb auch die Winkel β und γ gleich sein müssen. Der „normale“ Beweis dafür, erzählt Hofstadter, ist die Konstruktion des Punktes D, genau in der Mitte von BC. Dadurch erhält man zwei neue Dreiecke, ΔABD und ΔACD, die β bzw. γ enthalten. Weil aber AB = AC und BD = CD gilt (D liegt genau in der Mitte) und in beiden neuen Dreiecken DA die letzte Seite ist, sind alle Seiten dieser Dreiecke gleich und daher auch die beiden Dreiecke selbst (sie sind kongruent nach dem „Seite-Seite-Seite-Satz“). Wenn diese beiden Dreiecke gleich sind, müssen also auch die beiden Winkel (die an der gleichen Stelle in den beiden Dreiecken liegen) gleich sein.

Hofstadter präsentiert aber noch einen anderen weniger bekannten Beweis: Gegeben sei wieder das Dreieck ΔABC, mit AB = AC. Anstatt aber nun den Punkt D und neue Dreiecke zu konstruieren, wird lediglich das Dreieck ΔACB betrachtet, also dasselbe Dreieck, andersherum „durchlaufen“. Der Winkel bei A ist in beiden Fällen derselbe und außerdem gilt AB = AC. Also sind ΔABC und ΔACB nach dem Seite-Winkel-Seite-Satz kongruent und daher die Winkel β und γ gleich.

Dieser Beweis ist nicht nur kürzer, sondern auch eleganter, weil keine zusätzlichen Konstruktionen nötig sind. Die Grundidee – ΔABC und ΔACB als zwei verschiedene Dreiecke aufzufassen – ist ein schönes Beispiel für kreatives, divergentes Denken. Besonders ist dieses Beispiel allerdings nicht aufgrund der Kreativität des Beweises an sich, wie Hofstadter ausführt, sondern aufgrund des Entdeckers desselben: Es handelt sich um ein Computerprogramm, geschrieben von Herbert Gelernter.**

Nun stellt sich natürlich die Frage, was die Natur des Autors über die Kreativität des Beweises aussagt. Ist der Beweis plötzlich nicht mehr kreativ, weil er von einem Programm gefunden wurde, das per definitionem nicht kreativ sein kann? Oder ist in Wahrheit Gelernter das kreative Genie und sein Programm nur Produkt dieser Kreativität? Gelernter selbst hat den Beweis aber weder entdeckt noch hielt er ihn für offensichtlich, schreibt Hofstadter. Im Gegenteil, er war sogar erstaunt und hoch erfreut über diesen „Geniestreich“ seines Programms.

Dieser Fall ist ein recht bekanntes Beispiel von „künstlicher Kreativität“ und es finden sich Argumente und Meinungen aller Art, von konsequenter Ablehnung des Kreativitätsbegriffs in diesem Zusammenhang bis hin zum Einläuten des Zeitalters der kreativen Computer. Zwar lässt sich in diesem speziellen Fall eine Kreativität des Programms zum Beispiel verneinen, indem man seine Struktur nachvollzieht und zeigt, wie es den Beweis produziert hat. Aber bereits beim nächsten Thema, das Hofstadter aufgreift (von Computern produzierte Musikstücke), ist das nicht mehr unbedingt möglich. Bei aktueller Software, insbesondere sogenannten tiefen neuronalen Netzen, bzw. dem „Deep Learning“, ist es nahezu ausgeschlossen zu zeigen, wie ein bestimmtes Ergebnis zustande gekommen ist (und die Ergebnisse können durchaus kreativ anmuten, wie etwa einige Züge von Alpha Go in dem kürzlich ausgetragenen Go-Turnier zwischen Mensch und Maschine).

Solche Beispiele sind natürlich kein Beweis der Kreativität von Computern. Sie zeigen aber, dass Computer zumindest Ergebnisse produzieren können, die von Menschen als kreativ interpretiert werden. Die eingangs beschriebene Antwort auf die Arbeitsplatzfrage in Zeiten fortschreitender Digitalisierung kann also – zumindest langfristig – sicher nicht sein, dass Menschen sich auf ihre intellektuellen Fähigkeiten zurückziehen. Sie muss und sollte es aber auch nicht: Arbeitsplätze und Einkommen sind gesellschaftliche, nicht biologische, Fragen und sollten daher im gesellschaftlichen Diskurs und nicht durch Rückzug in evolutionäre Nischen gelöst werden. Überhaupt stellt sich die Frage, ob unser aktuelles Verhältnis zu Computern, das geprägt ist vom Abgrenzen mittels vermeintlich menschlicher Eigenschaften wie Kreativität, sich nicht grundsätzlich ändern muss.

- O.A., Fünf Millionen Jobs verschwinden durch 'Industrie 4.0' in Die Welt (Berlin, 2016), http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wirtschaft_nt/article151143226/Fuenf-Millionen-Jobs-verschwinden-durch-Industrie-4-0.html (aufgerufen: 8. April 2016).

- Michael Kröger, Industrie: Digitalisierung schafft Hunderttausende neue Jobs in Spiegel Online (Hamburg, 2015), http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/industrie-4-0-schafft-hunderttausende-neuer-jobs-a-1027687.html (aufgerufen: 8. April 2016).

- O.A., The Future of Jobs (World Economic Forum, 2016), http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016 (aufgerufen: 8. April 2016).

- Michael Rüßmann et al., Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries (Boston Consulting Group, 2016), https://www.bcgperspectives.com/content/articles/engineered_

products_ project_ business_ industry_40_ future_ productivity_ growth_ manufacturing_ industries (aufgerufen: 8. April 2016). - Michael Kröger (a.a.O.).

- Plato, The Republic, Benjamin Jowett (Hrsg.), The Dialogues of Plato, Vol. III (London: Oxford University Press, 1892), 307ff., http://oll.libertyfund.org/titles/plato-dialogues-vol-3-republic-timaeus-critias (aufgerufen: 10. April 2016).

- Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid (New York: Basic Books, 1979), 606f.

Feedback