- Deckblatt

-

Editorial

-

Was ist das: Intelligenz, Formen und Künste?

| | | -

Praefrontal

-

Vorhang auf!

beleuchtet Aristoteles’ Mimesis und unsere Lust an Kino und Theater -

Künstliche Kreativität

diskutiert unser Verhältnis zu Computerprogrammen, die Neues schaffen -

Die Formlosigkeit der Selbstverständlichkeit

legt dar, weshalb wir das vermeintlich Selbstverständliche nicht identifizieren können

-

Vorhang auf!

- Internationale Perspektiven

- Vom Wesen der Dinge

- In die Werkstatt

- Die Maschine

- Literatur

- Neue Wege

ScienceArt

Die ästhetische Erfahrung von Wissenschaft

Seit einigen Jahren gibt es den Trend in der Wissenschaftskommunikation, ScienceArt in naturwissenschaftliche Ausstellungen einzubinden. Das sind Kunstwerke, die über Wissenschaft reflektieren und sich oft auch ein wissenschaftliches Instrumentarium aneignen. Die Wirkung von Kunst auf Museumsbesucher ist jedoch bislang empirisch wenig untersucht, und es gibt auch kritische Stimmen, die den Beitrag dieser Vermittlungsform zu einem besseren Verständnis für Natur und Forschung infrage stellen.1

Es ist nicht neu, dass Kunstwerke gezielt eingesetzt werden, um etwas zu kommunizieren. Bereits die mittelalterliche Kunst der katholischen Kirche, etwa bildliche Darstellungen von Geschehnissen aus der Bibel, sollte deren Heilsbotschaft und Morallehre, Welt- und Menschenbild vermitteln. Auch wissenschaftliche Illustrationen haben eine lange Geschichte. Man denke an die anatomischen Darstellungen Leonardo da Vincis, die für nachfolgende Forscher in Zeiten, in denen Körpersektionen verboten waren, enormen Informationswert hatten.

Aber warum sollte man Kunstwerke brauchen, um das wissenschaftliche Welt- und Menschenbild zu kommunizieren und Erkenntnisse abzubilden? Erklärt nicht die Wissenschaft selbst die Phänomene der Natur auf eine eindeutige und objektive Weise, und haben technische Entwicklungen nicht exakte bildgebende Verfahren hervorgebracht, die unabhängig von Künstlerindividuen sind?

Durchsichtige Plastikschalen, in denen normalerweise Bakterien in Laboren gezüchtet werden, bestückt mit einer abgeschnittenen Blume, etwas verschrumpelten Kirschen, einem toten Grashüpfer oder Scheiben von Früchten: diese Anordnung gehört zu Vanitas in a Petri Dish, einem Werk der Künstlerin Suzanne Anker, einer Pionierin der BioArt. Diese Kunstbewegung nutzt Materialien und Methoden aus (molekular-)biologischen Laboren – etwa Bakterien, DNA, lebende Zellen oder auch Visualisierungen mikroskopischer Prozesse. Einerseits reizen Künstler die neuen künstlerischen Möglichkeiten, die ihnen die Werkzeuge und Forschungsobjekte der modernen Biowissenschaften liefern, andererseits setzt sich die BioArt-Bewegung auch kritisch mit Stammzellforschung, Gentechnik und künstlichen Reproduktionstechniken auseinander. Die Semi-Living Worry Dolls von Oron Catts und Ionat Zurr sind Puppen, die aus einem Kunststoffgerüst bestehen und mit lebenden, sich noch teilenden Zellen bestückt wurden. Helen Chadwicks Fotografie Nebula zeigt menschliche Embryonen, die wie eine Kollektion wertvoller Juwelen präsentiert werden.2

Viele Menschen reagieren empört oder schockiert, wenn Künstler zu ästhetischen Zwecken oder ihrer Neugier wegen scheinbar mit dem Leben spielen, und fragen sich, was die Künstler sich bei diesen Werken gedacht haben. Zeitgenössische Kunst ist meist nicht ausschließlich darstellend, sondern auch stark von subjektiver Expressivität geprägt, abstrakt und konzeptionell. Sie dient nun nicht mehr nur der Kontemplation und Übermittlung einer definierten Botschaft, sondern auch der gezielten Provokation und der Infragestellung allgemein anerkannter Werte und Vorstellungen.3 Hat ScienceArt aber über die Provokation hinaus einen Erkenntniswert?

Um ein Kunstwerk zu verstehen, muss man es interpretieren, ganz gleich, ob das intuitiv geschieht oder einer aktiven gedanklichen Auseinandersetzung bedarf. Ein Werk kann einfach schön sein, aber es kann auch auf abstrakte Konzepte anspielen und diese auf ungewöhnliche Art miteinander verknüpfen, um neue Einsichten zu ermöglichen. Im Allgemeinen versteht man unter einer Interpretation die Zuschreibung von Bedeutung zu den Symbolen einer Sprache. Das kann die Übersetzung eines Texts von einer Sprache in eine andere sein, oder der Ausdruck eines Musikstücks beim Klavierspiel, oder auch die Erklärung eines Kunstwerks in (allgemein verständlicher) Sprache. Im Kontext der Kunst kann eine Interpretation auch umschrieben werden als das Explizieren eines Verständnisses, das auch ohne Worte zustande kommen kann. Zunächst interpretiert der Künstler die Zeichen, die er in der Welt sieht, die Erfahrungen, die er gemacht hat, wenn er ein Kunstwerk produziert, wobei auch dieser Prozess selbst Teil der Erfahrung ist. Analog interpretiert der Wissenschaftler Beobachtungen und Daten und erschafft eine Theorie. Hierbei ist ebenfalls Kreativität im Spiel – etwa beim Versuchsdesign und der Entwicklung einer Forschungsfrage – und es wird nicht immer nach strikt logischen Regeln vorgegangen. Interpretationen bringen Ordnung in die Welt. Sie zeigen, dass etwas Sinn hat. Ein Rezipient eines Kunstwerks muss wiederum die geistig-materiellen Produkte von Kunst und Forschung interpretieren, um zu einem Erkenntnisgewinn zu kommen.

Mit dem Zusammenhang von Kunst und Erkenntnis hat sich bereits der Philosoph Immanuel Kant beschäftigt. Die Kunst, aber auch die Natur, stellen für ihn Formen bereit, die ein freies Spiel

der Erkenntniskräfte ermöglichen – ein Springen des Denkens zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen, einer Überbrückung der Differenz zwischen der sinnlichen Mannigfaltigkeit und dem Geistigen. Wenn wir eine schöne Wiese betrachten, erkennen wir beispielsweise, dass es sich um Blumen und Gräser handelt, und doch ist jedes Blatt und jede Blüte ein wenig anders. Wir erfahren die Möglichkeit der Erkenntnis, wenn wir solch eine ästhetische Erfahrung haben. Diese Erfahrung kommt ohne Worte aus, sie bedarf keiner Interpretation, um zustande zu kommen.4 Man kann ein Kunstwerk in diesem kantischen Sinne verstanden haben, ohne es deshalb auch jemand anderem erklären zu können. Ein Kunstwerk vermittelt nichts Konkretes, eher die Grunderfahrung, das Wahrgenommene trotz seiner Einzigartigkeit in Kategorien einordnen zu können, um es in abstrahierter Form mit anderen Wahrnehmungen oder Erinnerungen zu verknüpfen.

Quelle: Sofia Vini

Auch der Philosoph John Dewey versteht Kunst, zumindest in ihrer ursprünglichen Form, als Teil der menschlichen Alltagserfahrung, die keiner gesonderten Erklärung bedarf. Erst Institutionalisierung und repräsentative Funktionen der Kunst hätten manches moderne Werk dem menschlichen Sinn für Ästhetik schwer zugänglich gemacht.5 Ein gutes Kunstwerk ist unmittelbar erfahrbar, auch wenn es nicht nur der Form nach als schön empfunden wird, sondern Assoziationen weckt und mit der persönlichen Erfahrung des Betrachters verknüpft wird. Diese ästhetische Erfahrung kann meist nur schwer in Worte gefasst werden.6 Es ist folglich auch schwierig, zu einem Konsens über die Aussage eines Werkes zu kommen.

Die Idee, klar definierte Erkenntnisse durch ein Kunstwerk zu vermitteln, widerspricht regelrecht einer gängigen Auffassung von Kunst: dass sie nur zum Selbstzweck besteht und nicht als Mittel zum Zweck. In Kants Worten besitzt Kunst Zweckmäßigkeit ohne Zweck

. Gemäß der sogenannten Immanenztheorie der Kunst werden die intrinsischen Qualitäten von Kunstwerken, etwa die Expressivität, durch jeglichen expliziten, externen Bezug nur gestört.7 Künstler möchten ihr Werk für sich sprechen lassen; wenn es in Worten erfasst werden könnte, würde das Kunstwerk selbst obsolet. Für die Wissenschaftskommunikation wäre solch ein eindeutig erfassbares Kunstwerk einerseits nicht geeignet, da es allenfalls eine ästhetische Erfahrung ermöglichen würde, ohne dabei etwas über Wissenschaft zu vermitteln, das nicht auch in Worten vermittelt werden könnte. Andererseits wird der Interpretationsspielraum, den ein Kunstwerk eröffnet, oft missverstanden als Ausdruck der allgemeinen Gegensätzlichkeit des Wesens der Kunst und der Wissenschaft, die folglich das Medium Kunst für die Wissenschaftskommunikation gerade zu disqualifizieren scheint.

Ein Blick in die Wissenschaftsgeschichte und -theorie zeigt aber, dass es mehr Schnittpunkte von Naturwissenschaften und Künsten gibt als allgemein angenommen: So gibt es eigentlich auch in den Naturwissenschaften, gerade in der Biologie, keine strikt universellen Gesetze, keine absolute Wahrheit und keine ewig gültige, perfekte Methode, mit der man dieses Ziel erreichen könnte. Vielmehr sind sowohl Methoden als auch Kriterien für gute Theorien einem geschichtlichen Wandel unterworfen. Eine wissenschaftliche Theorie oder Darstellung steht, ähnlich wie ein Kunstwerk, in einer Tradition, und ihre Bedeutung für den Rezipienten ist vom wissenschaftlichen, kulturellen und geschichtlichen Kontext der Zeit abhängig. Die Bedeutung der Darwin’schen Evolutionstheorie für das Selbstverständnis des Menschen hing mit den damals vorherrschenden religiösen Vorstellungen zusammen (beziehungsweise wurde ihre Veröffentlichung dadurch vermutlich verzögert und andere Interpretationen von Fossilfunden und der Anpassung von Tieren an ihre Umwelt bevorzugt). Wissenschaftler interpretieren manchmal zu derselben Zeit dieselben Daten unterschiedlich und werden sich nicht einig über konkurrierende Theorien, wie die vom Teilchen- beziehungsweise Wellencharakter des Lichts. Auch die Objektivität und Eindeutigkeit wissenschaftlicher Theorien wird mit Blick auf diese Beispiele fragwürdig – offensichtlich ist auch Wissenschaft nicht frei von subjektiven Einflüssen. Nicht umsonst gilt es als gute wissenschaftliche Praxis, Daten von mehreren Wissenschaftlern unabhängig voneinander auswerten zu lassen.

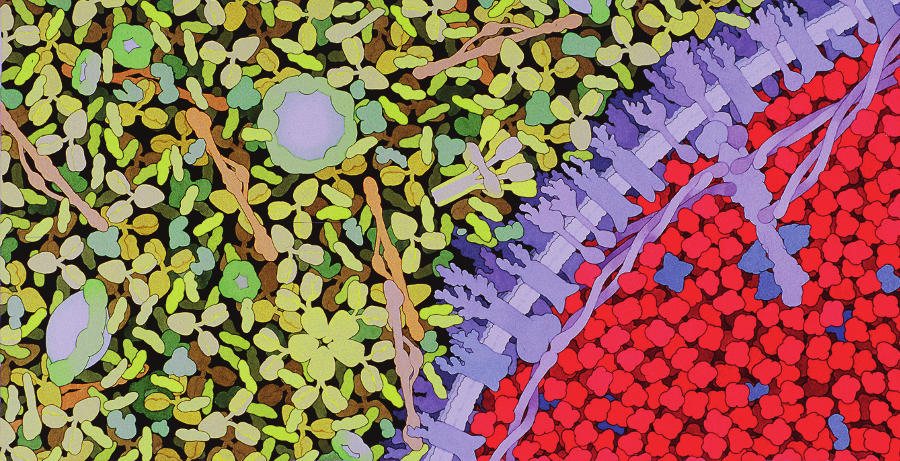

© 2000 David S. Goodsell

Naturwissenschaftler wollen zwar mittels empirischer Methoden objektive Gesetzmäßigkeiten entdecken, während Künstler eher individuelle Erfahrungen verarbeiten, um zu versuchen, einzelne Fälle von Phänomenen zu verstehen (zum Beispiel die lebensumständlichen Ursachen eines für den einzelnen Menschen einmaligen Gefühls zu verstehen, beziehungsweise in einem Roman darzustellen, und nicht, objektiv zu beschreiben, welche Neurotransmitter in welchen Gehirnzellen bei allen Menschen im Allgemeinen ausgeschüttet werden, wenn sie ein solches Gefühl haben). Doch die Beobachtung von Einzelfällen wird auch in der Wissenschaft manchmal benutzt: Ein Phänomen kann so einzigartig sein, dass es nur einmal vorkommt und sich nicht experimentell wiederholen lässt. Forschung ist objektiv, wiederholbar, universell, frei von persönlichen Interessen. Im Forschungsalltag kann dieses Ideal aber nicht immer aufrechterhalten werden, da es unvermeidliche geschichtliche, zufällige und subjektive Einflussfaktoren in der Wissenschaft gibt.

Diese übergeordneten Erkenntnisse über das Wesen der Wissenschaft können gerade über den Weg der Kunst sehr gut vermittelt werden. Bilder von Gehirnscans verdeutlichen, wenn sie von einem Künstler nach rein subjektiven Kriterien gefärbt werden, dass auch bei streng wissenschaftlichen Darstellungen dieser Messmethode subjektive Erwägungen des Forschers bei der Dateninterpretation eine Rolle spielen.

Man muss keine extreme Position wie die des Wissenschaftstheoretikers Paul Feyerabend anerkennen, der befand, erfolgreiche Wissenschaft kenne genauso wenige methodische Konventionen und objektive Bewertungsmaßstäbe wie die Kunst.8 Entscheidend ist aber, dass die Interpretation, die immer sowohl subjektive, persönliche als auch objektive, konventionelle Anteile enthält, grundsätzlich ein zentraler Aspekt nicht nur der Kunst-, sondern auch der Wissenschaftspraxis ist.

Zweifellos gibt es Unterschiede im Interpretationsspielraum, den Künstler und Wissenschaftler und damit auch die Rezipienten von Kunst und Wissenschaft haben. Der Semiotiker Umberto Eco sprach etwa von der Interpretation ohne Beschränkungen

9 in der Kunst. Daraus ergibt sich scheinbar zwangsweise auch ein Unterschied in der Verständlichkeit: Kunst kann nach Auffassung vieler Kunstphilosophen nicht umfassend sprachlich erfasst werden.

Gerade der größere Interpretationsspielraum ist jedoch eine Stärke künstlerischer Vermittlungsformen, die frei von den Konventionen wissenschaftlicher Abbildungen neue Arten von Illustrationen, Animationen und Modellen entwerfen können. Museumskuratoren stehen heute vor einem Dilemma: die Wissenschaft verändert maßgeblich unser Weltbild und beeinflusst ganz praktisch unsere Lebenswirklichkeit, unmittelbar ansprechende Artefakte, die aktuelle Forschung repräsentieren, sind aber rar geworden. Körperpräparate und Operationsbesteck in medizinischen Sammlungen spiegeln beispielsweise die moderne Medizin nicht adäquat wieder, die sich zunehmend auch in Laboren, in High-Tech-Analysegeräten und winzigen Genchips abspielt.10 In der modernen Wissenschaft wird Erkenntnis nicht mehr unmittelbar durch die Sinne vermittelt, sondern durch technische Messinstrumente wie Mikroskope und Teilchenbeschleuniger und mithilfe mathematischer, abstrakter Konzepte erreicht. Damit etwas Sinn ergibt, benötigt man jedoch die eigenen Sinne.* Diese müssen hierzu aber auch angesprochen werden, und das braucht bei Museumsbesuchern manchmal etwas andere Mittel als bei Wissenschaftlern, die durch eine lange Ausbildung bestimmte Sinneseindrücke wie Daten und bestimmte Arten von technisch generierten Bildern gewöhnt sind. Das heißt nicht, dass Forscher bei der Arbeit nicht empfänglich für ästhetische Eindrücke wären. Ein Bild, in dem einzelne Nervenzellen je nach Funktionstyp in zehn verschiedenen Farben unter dem Mikroskop aufleuchten – für manchen Wissenschaftler der Lohn jahrelanger Arbeit – kann auch unmittelbar faszinieren, weil es so schön ist. Färbungsskalen wissenschaftlicher Abbildungen wie Hirnscans oder geographischer Karten haben zweifellos ebenfalls ästhetische Qualitäten und wirken auf den Betrachter nicht nur rein intellektuell.11

Künstler sind jedoch die Spezialisten, wenn es darum geht, Artefakte zu generieren, die den Sinnen direkt zugänglich sind, da die Kunst sich nicht auf quantifizierbare Aspekte beschränken muss und Gestaltungsmöglichkeiten nicht durch Konventionen beschränkt werden. Um eine Vorstellung vom Inneren einer lebenden Zelle zu vermitteln, wäre eine Auflistung all ihrer Bestandteile und ihrer Raumkoordinaten zu unübersichtlich, eine strikt den Daten verpflichtete Abbildung ebenso unmöglich. Eine ästhetisch ansprechende Darstellung ist dagegen nicht nur schöner, sondern kann tatsächlich eine realitätsnahe Vorstellung vermitteln, die auch Wissenschaftlern im Forschungsprozess hilft, Erkenntnisse miteinander in Beziehung zu setzen oder ein Gesamtbild zu erhalten, das ohne Hilfsmittel die Vorstellungskraft übersteigt. Auch abstrakte Konzepte können durch ScienceArt leichter verständlich werden. Lebendige Kaulquappen, die umherschwimmen und daher bei längerer Belichtungszeit auf einem Foto nicht mehr genau lokalisierbar sind, liegen unserer alltäglichen Erfahrungswelt näher als die Quantenwelt. Als visuelle Metaphern oder eine Art Übersetzung in die Alltagserfahrung können sie die Grundidee eines physikalischen Prinzips und dessen Implikationen** unmittelbar begreiflich machen.12

Ein Mangel an Eindeutigkeit durch einen größeren Spielraum für mögliche Interpretationen in der Kunst ermöglicht auch neue Wege der Kommunikation, wenn es um ethische Fragen geht, in denen es meist keine objektiven, klaren Antworten gibt und verschiedene Werte gegeneinander abgewogen werden müssen. Hier ist eher das Anregen zum Nachdenken über Wissenschaft und ihre Implikationen, das Wecken von Emotionen und Assoziationen ein Ziel der Wissenschaftskommunikation.

Die eingangs erwähnte Fotografie von Embryonen, die wie eine kostbare Sammlung präsentiert werden, könnte man als Metapher für das Glück der Eltern deuten, auch und gerade von solchen, denen moderne Reproduktionstechnologien der Medizin erst ein Kind ermöglichen. Die Auswahl der Embryonen nach ästhetischen Kriterien, das Vorhandensein von „überzähligen“ Embryonen überhaupt, die dann als Kunst fotografiert werden, kann aber auch als scharfe Kritik am menschlichen Kontrollbedürfnis über das Leben gesehen werden. Die „Verpackung“ der Embryonen weckt nicht nur Assoziationen an Edelsteine, sondern auch an Darstellungen von Planeten unseres Sonnensystems, und kann so als eine Warnung vor der Hybris des kleinen Menschen im großen Universum gelten. Vanitas-Motive (lateinisch Nichtigkeit, Vergeblichkeit) wie Blumen und Früchte nutzen Künstler schon seit Jahrhunderten, um an die Vergänglichkeit und Ausweglosigkeit des Todes zu erinnern. Trotz des medizinischen Fortschritts hat sich daran nichts Wesentliches geändert, auch wenn große Hoffnungen mit moderner Forschung verknüpft werden und gelegentlich Wissenschaftler das Aufhalten des Alterns für möglich halten. Die Worry Dolls sind guatemaltekischen Puppen nachempfunden, denen man gemäß der kulturellen Tradition seine Sorgen anvertrauen kann. Dabei bestehen sie selbst zum Teil aus lebenden Zellen, die außerhalb eines lebenden Organismus noch teilungsfähig sind – dem Stoff für Gewebe- und Organzüchtung sowie Stammzellentherapien, denen das Potenzial zugeschrieben wird, einmal beinahe alle Krankheiten zu heilen, die den Menschen plagen, die aber bislang wenig erprobt sind. Durch diese Hintergrundinformation wird die Interpretation des Kunstwerks zwar in eine Richtung gelenkt, aber nicht völlig determiniert, sie lässt Spielraum für eigene Erfahrungen mit Krankheit und Medizin und die eigene Einstellung zu den ethischen Fragen, die das Kunstwerk berührt.

Wissenschaft hat schon immer Künstler und ihr Weltbild und damit ihr Werk beeinflusst, und Kunst schon immer Wissenschaftler inspiriert. ScienceArt ist aber mehr als durch Wissenschaft geprägte Kunst. Wissenschaftliche Werkzeuge und Materialien werden künstlerisch so eingesetzt, dass sie etwas über Wissenschaft kommunizieren, das von der Wissenschaft selbst eher ausgeklammert wird oder in ihrer Sprache schwer zu fassen ist, weil es provokant ist oder außerhalb ihrer Domäne liegt: Subjektivität und philosophische Fragen. Außerdem können künstlerische Darstellungen etwas schaffen, was Objektivität und Konventionen, Text- und Zahlenlastigkeit des Wissenschaftsbetriebs manchmal erschweren: Phänomene unmittelbar erfahrbar und sichtbar und dadurch erst begreifbar machen.

- Allessandra Drioli, Science centres around the world see unrest for art and science in society in Journal of Science Communication 8(2) (2009), 1–3.

- Siân Ede, Science and the contemporary visual arts in Public Understanding of Science 11 (2002), 65–78.

- Ibid.

- Georg W. Bertram, Kunst – eine philosophische Einführung (Stuttgart: Reclam, 2001), 118–123.

- John Dewey, Art as Experience (New York: Perigee, 2005), 1–19.

- Harold Osborne, Interpretation in science and in art in British Journal of Aesthetics 26(1) (1986), 3–14.

- Paul Feyerabend, Wissenschaft als Kunst (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984).

- Georg W. Bertram, 252. (a.a.O.)

- Thomas Söderqvist et al., Between meaning culture and presence effects: contemporary biomedical objects as a challenge to museums in Studies in History and Philosophy of Science 40 (2009), 431–438.

- Julia Buntaine, The Color of Science, in SciArt in America (Feb 2014), 5–9.

- Siân Ede. (a.a.O.)

Feedback