- Deckblatt

-

Editorial

-

Was ist das: Logik, Moral und Welten?

| | - Praefrontal

-

Internationale Perspektiven

-

Ανήθικα Χρέη

Unmoralische Schulden | -

O fantasma da contradição

Der Geist des Widerspruchs |

Professor Newton da Costa, Erfinder der parakonsistenten Logik, im Interview. -

Im Namen der Willkür

führt deterministische Theorien, die menschliche Interventionen beinhalten, ad absurdum. -

Paying the Forest for the Trees

berichtet von seinen Erfahrungen in den Dschungeln Vietnams und stellt neue Modelle des Umweltmanagements vor.

-

Ανήθικα Χρέη

-

Vom Wesen der Dinge

-

Mikro- und Makrowelten

erklärt mit dem Prinzip lokaler Aktivität, wie Neues in die Welt kommt. -

Die unmögliche Beschreibung

plädiert für die Wertschätzung präziser Vieldeutigkeit in der Wissenschaft. -

Logik und Form

über die Krux der Kommunikation anhand formaler Sprachen. -

Katastrophen provozieren

untersucht, weshalb Menschen unkontrollierbare Risiken eingehen. -

Welche Rolle spielt die Ethik im Alltag?

Kein gewöhnliches Pro-Contra: Es antworten in Gegenüberstellung

und .

-

Mikro- und Makrowelten

- In die Werkstatt

- Die Maschine

- Literatur

- Neue Wege

Mikro- und Makrowelten

Wie das Neue in die Welt kommt!

Komplexitätsforschung beschäftigt sich fachübergreifend in Physik, Chemie, Biologie und Ökologie mit der Frage, wie durch die Wechselwirkungen vieler Elemente eines komplexen dynamischen Systems (z.B. Atome in Materialien, Biomoleküle in Zellen, Zellen in Organismen, Organismen in Populationen) Ordnungen und Strukturen entstehen können, aber auch Chaos und Zerfall.

Allgemein wird in dynamischen Systemen die zeitliche Veränderung ihrer Zustände durch Gleichungen beschrieben. Der Bewegungszustand eines einzelnen Himmelskörpers lässt sich noch nach den Gesetzen der klassischen Physik genau berechnen und voraussagen. Bei Millionen und Milliarden von Molekülen, von denen der Zustand einer Zelle abhängt, muss auf Hochleistungscomputer zurückgegriffen werden, die Annäherungen in Simulationsmodellen liefern. Komplexe dynamische Systeme gehorchen aber fachübergreifend in Physik, Chemie, Biologie und Ökologie denselben oder ähnlichen mathematischen Gesetzen.

Die universellen Gesetze komplexer dynamischer Systeme sind der Rahmen für weitere Forschung. Die Grundidee ist immer dieselbe: Erst die komplexen Wechselwirkungen von vielen Elementen erzeugen neue Eigenschaften des Gesamtsystems, die nicht auf einzelne Elemente zurückführbar sind. So ist ein einzelnes Wassermolekül nicht „feucht“, aber eine Flüssigkeit durch die Wechselwirkungen vieler solcher Elemente. Einzelne Moleküle „leben“ nicht, aber eine Zelle aufgrund ihrer Wechselwirkungen. In der Systembiologie ermöglichen die komplexen chemischen Reaktionen von vielen einzelnen Molekülen die Stoffwechselfunktionen und Regulationsaufgaben von ganzen Proteinsystemen und Zellen im menschlichen Körper. Wir unterscheiden daher bei komplexen dynamischen Systemen die Mikroebene der einzelnen Elemente von der Makroebene ihrer Systemeigenschaften. Diese Emergenz oder Selbstorganisation von neuen Systemeigenschaften wird in Computermodellen simulierbar.

Lokale Aktivität als Ursache von Ordnung und Chaos

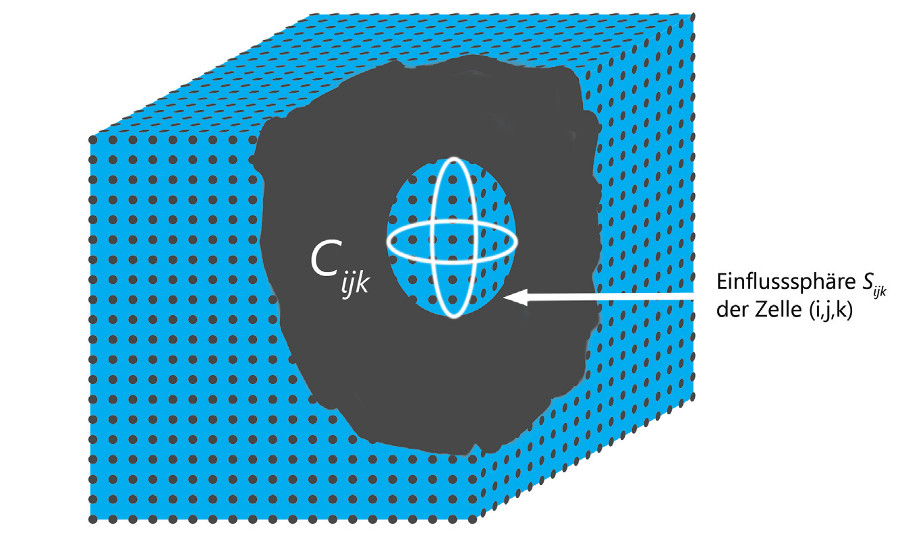

Allgemein stellen wir uns ein räumliches System aus identischen Elementen („Zellen“) vor, die miteinander in unterschiedlicher Weise (z.B. physikalisch, chemisch oder biologisch) wechselwirken können (siehe Abbildung nächste Seite). Ein solches System heißt komplex, wenn es aus homogenen Anfangsbedingungen nicht-homogene („komplexe“) Muster und Strukturen erzeugen kann. Diese Muster- und Strukturbildung wird durch lokale Aktivität ihrer Elemente ausgelöst. Das gilt nicht nur für Stammzellen beim Wachstum eines Embryos, sondern auch z.B. für Transistoren in elektronischen Netzen. Wir nennen einen Transistor lokal aktiv, wenn er einen kleinen Signalinput aus der Energiequelle einer Batterie zu einem größeren Signaloutput verstärken kann, um damit nicht-homogene („komplexe“) Spannungsmuster in Schaltnetzen zu erzeugen.

Radios, Fernseher oder Computer wären ohne die lokale Aktivität solcher Einheiten nicht funktionstüchtig. Bedeutende Forscher wie die Nobelpreisträger Ilya Prigogine (Chemie) und Erwin Schrödinger (Physik) waren noch der Auffassung, dass für Struktur- und Musterbildung ein nichtlineares System und eine Energiequelle ausreichen. Bereits das Beispiel der Transistoren zeigt aber, dass Batterien und nichtlineare Schaltelemente alleine keine komplexen Muster erzeugen können, wenn die Elemente nicht lokal aktiv im Sinne der beschriebenen Verstärkerfunktion sind.

Das Prinzip der lokalen Aktivität hat grundlegende Bedeutung für Musterbildung komplexer Systeme, wurde aber bisher weitgehend nicht erkannt. Eine Ausnahme bildet der geniale Logiker und Computerpionier Alan Turing (1912–1954), der sich kurz vor seinem tragischen Tod mit Struktur- und Musterbildung in der Natur beschäftigt hatte. Musterbildung konnte von uns allgemein mathematisch definiert werden, ohne auf spezielle Beispiele aus Physik, Chemie, Biologie oder Technik Bezug zu nehmen (Mainzer, Chua 2013). Dabei beziehen wir uns auf nichtlineare Differentialgleichungen, wie sie von Reaktions-Diffusionsprozessen bekannt sind. Anschaulich stellen wir uns ein räumliches Gitter vor, dessen Gitterpunkte mit Zellen besetzt sind, die lokal wechselwirken (siehe Abbildung). Jede Zelle (z. B. Protein in einer Zelle, Neuron im Gehirn, Transistor im Computer) ist mathematisch betrachtet ein dynamisches System mit Input und Output. Ein Zellzustand entwickelt sich lokal nach dynamischen Gesetzen in Abhängigkeit von der Verteilung benachbarter Zellzustände. Zusammengefasst werden die dynamischen Gesetze durch die Zustandsgleichungen isolierter Zellen und ihrer Kopplungsgesetze definiert. Zusätzlich sind bei der Dynamik Anfangs- und Nebenbedingungen zu berücksichtigen.

Allgemein heißt eine Zelle lokal aktiv, wenn an einem zellulären Gleichgewichtspunkt ein kleiner lokaler Input existiert, der mit einer externen Energiequelle zu einem großen Output verstärkt werden kann. Die Existenz eines Inputs, der lokale Aktivität auslöst, kann mathematisch durch bestimmte Testkriterien systematisch geprüft werden. Eine Zelle heißt lokal passiv, wenn es keinen Gleichgewichtspunkt mit lokaler Aktivität gibt. Das fundamental Neue an diesem Ansatz ist der Beweis, dass Systeme ohne lokal aktive Elemente prinzipiell keine komplexen Strukturen und Muster erzeugen können.

Strukturbildung in Organismen und Gehirnen

Strukturbildung in der Natur lässt sich systematisch klassifizieren, indem Anwendungsgebiete durch Reaktions-Diffusionsgleichungen nach dem eben beschriebenen Muster modelliert werden. So haben wir z.B. die entsprechenden Differentialgleichungen für Musterbildung in der Chemie (z. B. Musterbildung in homogenen chemischen Medien), in der Morphogenese (z. B. Musterbildung von Muschelschalen, Fellen und Gefieder in der Zoologie), in der Gehirnforschung (Verschaltungsmuster im Gehirn) und in der elektronischen Netztechnik (z. B. Verschaltungsmuster in Computern) untersucht.

Strukturbildungen entsprechen mathematisch nicht-homogenen Lösungen der betrachteten Differentialgleichungen, die von unterschiedlichen Kontrollparametern (z. B. chemischen Stoffkonzentrationen, ATP-Energie in Zellen, neurochemischen Botenstoffen von Neuronen) abhängen. Für die betrachteten Beispiele von Differentialgleichungen konnten wir systematisch die Parameterräume definieren, deren Punkte alle möglichen Kontrollparameterwerte des jeweiligen Systems repräsentieren. In diesen Parameterräumen lassen sich dann mit den erwähnten Testkriterien die Regionen lokaler Aktivität und lokaler Passivität genau bestimmen, die entweder Strukturbildung ermöglichen oder mathematisch „tot“ sind. Mit Computersimulationen lassen sich im Prinzip für jeden Punkt im Parameterraum die möglichen Struktur- und Musterbildungen erzeugen. In diesem mathematischen Modellrahmen lässt sich also Struktur- und Musterbildung vollständig bestimmen und voraussagen.

Manche Systemeigenschaften sind der jeweiligen Systemumgebung angepasst und setzen sich durch, andere zerfallen wieder und werden ausgesondert. Dieses Zusammenspiel von Zufall und Selektion bei der Entstehung von neuen Strukturen wurde erstmals von Charles Darwin am Beispiel der biologischen Evolution der Arten entdeckt. Es handelt sich aber um universelle Eigenschaften komplexer dynamischer Systeme, die daher auch in technischen Systemen Anwendung finden können.

Das menschliche Gehirn ist wieder ein Beispiel für ein komplexes dynamisches System, in dem Milliarden von Neuronen neurochemisch wechselwirken. Durch vielfach versendete elektrische Impulse entstehen komplexe Schaltmuster, die mit kognitiven Zuständen wie Denken, Fühlen, Wahrnehmen oder Handeln verbunden sind. Die Entstehung (Emergenz) dieser mentalen Zustände ist wieder ein typisches Beispiel für die Selbstorganisation eines komplexen Systems: Das einzelne Neuron ist quasi „dumm“ und kann weder denken oder fühlen noch wahrnehmen. Erst kollektive Wechselwirkungen und Verschaltungen von Neuronen unter geeigneten Bedingungen erzeugen kognitive Zustände.

Vom Gehirn zum Internet

Auch das Internet ist ein komplexes System von Netzknoten, die sich zu Mustern verschalten können. Wie im Straßenverkehr kann es bei kritischen Kontrollparametern (z. B. Datendichte, Übertragungskapazität) zu Datenstau und Datenchaos kommen. Mathematisch handelt es sich bei diesen Netzen um komplexe Systeme mit nichtlinearer Dynamik, wie wir sie bereits bei Zellen, Organismen und Gehirnen kennengelernt haben. Die nichtlinearen Nebenwirkungen dieser komplexen Systeme können global häufig nicht mehr kontrolliert werden. Lokale Ursachen können sich aufgrund nichtlinearer Wechselwirkungen zu unvorhergesehenen globalen Wirkungen aufschaukeln. Man spricht daher auch von systemischen Risiken, die keine einzeln identifizierbaren Verursacher haben, sondern durch die Systemdynamik insgesamt ermöglicht werden.

Unsere Technologie wird autonomer, um die Aufgaben einer zunehmend komplexer werdenden Zivilisation zu lösen. Die dafür notwendigen Organisationssysteme können einzelne Menschen nicht mehr durchschauen. Die Kehrseite der zunehmenden Autonomie von Technik ist allerdings die schwieriger werdende Kontrolle: Maschinen und Geräte wurden in den Ingenieurwissenschaften immer mit der Absicht entwickelt, sie auch kontrollieren zu können. Wie lassen sich aber systemische Risiken komplexer Systeme vermeiden?

Ein Blick auf die Evolution zeigt, dass sich dort autonome Selbstorganisation und Kontrolle ergänzt haben. Bei Krankheiten wie Krebs wird allerdings dieses Gleichgewicht gestört: Ein Krebsgeschwulst ist ein selbstorganisierender Organismus, der eigene Interessen entwickelt und sozusagen um sein Überleben kämpft, aber nicht überblickt, dass sein eigener Wirtsorganismus daran zugrunde geht. Komplexe Systeme brauchen also Kontrollmechanismen, um Balance zu finden – in Organismen, Finanzmärkten und der Politik. Diese Megasysteme aus Mikro- und Makrowelten entwickeln ihre eigene nichtlineare Dynamik. Sie werden zunehmend eine Herausforderung für die menschliche Urteilskraft, damit uns die soziotechnischen Superorganismen nicht aus dem Ruder laufen.

Literatur

H. Haken, Synergetics. An Introduction, New York: Springer, 3. Auflage, 1983.

K. Mainzer, Thinking in Complexity. The Computational Dynamics of Matter, Mind, and Mankind, New York: Springer, 5. Auflage, 2007.

K. Mainzer, L. Chua, Local Activity Principle, London: Imperial College Press, 2013.

I. Prigogine, From Being to Becoming, San Francisco: Freeman, 1980.

E. Schrödinger, What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell, Mind and Matter, Cambridge: Cambridge University Press, 1948.

A.M. Turing, The chemical basis of morphogenesis, in: Philos. Trans. Roy. Soc. London, Series B 237, 37–72.

Feedback